オンラインによる「通いの場」の活性化(厚生労働省等・令和3年)

実施期間令和3年11月〜

2025年には約800万人いる団塊の世代が後期高齢者(75歳以上)となり、超高齢化社会を迎えます(2025年問題※)。それにより要介護認定率も増加し、医療/介護などの国の財政の圧迫、介護人材不足などから、これから国民の健康寿命を伸ばす介護予防策が必要になります。

楽天シニアは、愛媛県「高齢者デジタルシフト支援」事業での宇和島市との連携をさらに発展させ、厚生労働省、国立長寿医療研究センター、宇和島市と協働で、官民連携による新しい介護予防プログラムのモデルケース作りを推進しています。

※2025年問題:厚生労働省「今後の高齢化の進展 ~2025年の超高齢社会像」を参照

課題① 地域コミュニティ(通いの場)を活かした介護予防DX

平成26年介護保険法改正を受け、厚生労働省の介護予防は、年齢や心身の状況で分け隔てることではなく、人と人の繋がりを通じて、参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進すること、それによって生きがいを感じる(※)ことに注目し、地域住民が主体となって、高齢者が自分で活動し、自ら健康寿命を延伸するよう、通いの場の活性化を進めています。

※厚生労働省の配布資料「地域づくりによる 介護予防を 推進するための手引き」から引用

課題② データ活用による効率的な介護予防・健康づくり

内閣府や厚生労働省、研究機関の目的としては、行政が推進する「通いの場」の住民データを活用したAIによる効果的な介護予防サービスの提供を目指しています。そのためにはエビデンスや十分なデータを収集することが課題となっています。

本事業では、上記の関連行政機関の課題解消へ向けて、下記の2つの取り組みを行いました。

2つの取り組み

1 通いの場を活用したITリテラシー向上による社会参加と健康活動の増加

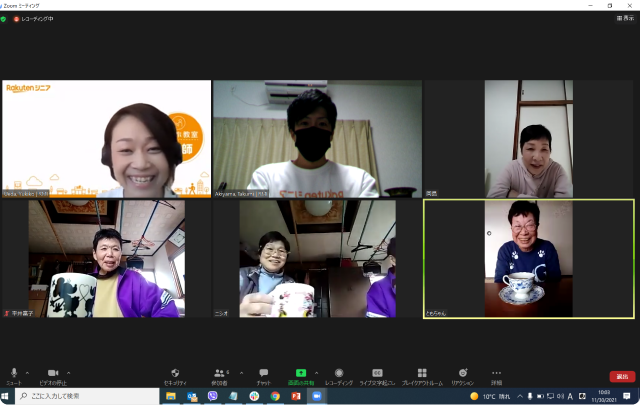

スマートフォン操作に慣れていないもしくは未所有である通いの場参加者に対して、通いの場の活動の中でスマホを活用しながらITリテラシーを自然と向上させることができるか、実証実験を行いました。

オンラインを活用した「通いの場」の活性化とデジタルデバイド解消の両立

通いの場に参加する地域の住民グループに対して、仲良く楽しく効果的にスマホを学ぶ環境を用意。地域サポート体制の構築、継続参加、学習効果維持及び日常的な活用頻度向上に重点を置き、下記のような取り組みを実施しました。

- 廃校を活用したスマホ教室(講師:オンライン、生徒とサポーター:教室)

- 楽天ポイントインセンティブを活用したスマホ活用モチベーションの促進

- 通いの場体操グループ内の地域コミュニティ活性化

- 町の保健室等地域住民団体との地域連携

- 自力で自宅からオンラインスマホ教室への参加を可能にし高齢者の自走化を促進

廃校を活用したスマホ教室

オンラインを活用したスマホ教室

一緒に学ぶことによるコミュニティ活性化

オンライン上のコミュニティ活性化

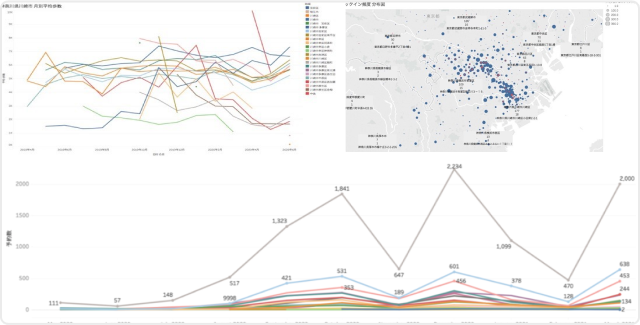

2 スマホを活用したデータ収集と可視化による行動・意識変容の効果検証

- スマホアプリを使ったバイタルデータの管理

- 行動変容(歩数・外出頻度・社会参加)の可視化

- 定期的なアンケート収集による意識変容度合いの定点観測

スマホアプリを使ったバイタルデータ入力

オンライン上のコミュニティ活性化

宇和島市について

宇和島市では、平成29年からうわじまガイヤ健康体操を積極的に推進した効果もあり介護認定率は改善傾向にあります。バイタルデータなどの収集が出来る仕組みを、デジタルで行っていきたいという考えもあり楽天シニアと連携する事となりました。

関連実績「高齢者デジタルシフト支援(愛媛県・令和2年)」を見る

ピックアップ実績

楽天シニアと一緒に地域を盛り上げたい

自治体・行政機関向けサービス